Thermoisolation

Um den verbesserten Wärmehaushalt des Angepassten Brutraums zu unterstützen und den Effekt des Schiedens zu verstärken, ist eine möglichst konsequente Thermoisolation sinnvoll.

Während der zweizargigen Überwinterung wird jede Zarge mit drei Thermoschieden in zwei Kammern unterteilt. Die Futterkammer enthält 4 Futterwaben und die Brutkammer enthält 3 Brutwaben, die als Sitz der Bienentraube dienen. Je nach Volksgrösse und Anzahl bebrüteter Waben kann das Verhältnis auch variieren.

Der Boden und die Decke des Beutenraums werden mit hocheffizienten Thermokissen isoliert. Ein drittes Kissen wird auf den Innendeckel gelegt und ein 4B Zargenring aufgesetzt, der mit zwei Lagen 5 cm dicken Schafwollplatten gefüllt wird. Eine 2 cm dicke Pavatex-Dämmplatte (Holzfaserplatte) schliesst die obere Isolationsschicht unter dem Aussendeckel ab.

Die Schafwolle isoliert nicht nur, sie sorgt auch für ein besseres Stockklima, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dadurch wird Schimmel innerhalb der Beute deutlich reduziert.

Statt eines 4B Zargenrings kann auch eine lere Zarge aufgesetzt werden, die möglichst vollständig mit Wollplatten, oder mit einem Material mit vergleichbaren Eigenschaften (evtl. Leinenkissen gefüllt mit Sägespänen oder Holzwolle?) gefüllt wird. Auch eine solche Zarge sollte mit einem durchlässigen (Pavatex-)Deckel unter dem Aussendeckel abgeschlossen werden.

Draussen -20º C und drinnen 25 – 30º C

Ein Bienenvolk hält in seiner natürlichen Behausung, der Baumhöhle, selbst bei längeren Kälteperioden von -20º C eine Stocktemperatur von 25 – 30º C aufrecht. Ein solches Optimum erreichen wir mit unseren dünnwandigen und grossräumigen Beuten natürlich nicht.

Die Thermoschiede

Thermoschiede bestehen aus einem dem verwendeten Format entsprechenden Holzrähmchen. Dieses enthält eine eine beidseitig alukaschierten Isolationsplatte. Je dicker das Isolationsmaterial, desto stärker der Isolationseffekt.

Wir haben unsere 20 mm dicken Thermoschiede von Janisch Bienenwohnungen und Imkereibedarf (Östereich) gekauft. Unser Wunsch, Thermoschiede für Langstroth ⅔ statt Dadant zu erwerben, war überhaupt kein Problem und die Lieferung erfolgte reibungslos bis vor unsere Schweizer Haustür (leider keine Selbstverständlichkeit für europäische Imkereifachgeschäfte).

Im ersten Herbst stellte sich die Frage, ob wir mit möglichen fünf, oder nur vier Futterwaben in den Winter gehen sollen. Nach dem ersten Reflex für einen grösseren Futtervorrat, entschieden wir uns für die Futterkammer mit vier Waben zu Gunsten einer grösseren Lücke zwischen den äusseren Thermoschieden und der kalten Beutenwand.

Die Lücke sollte eine bessere Luftzirkulation ausserhalb der geschiedeten Kammern ermöglichen und den Kondensationspunkt möglichst ausserhalb der Kammern halten. So erhoffen wir uns insgesamt ein stabileres, wärmeres Klima in den Kammern und weniger Schimmelbildung in den Beutenecken.

Die Thermokissen

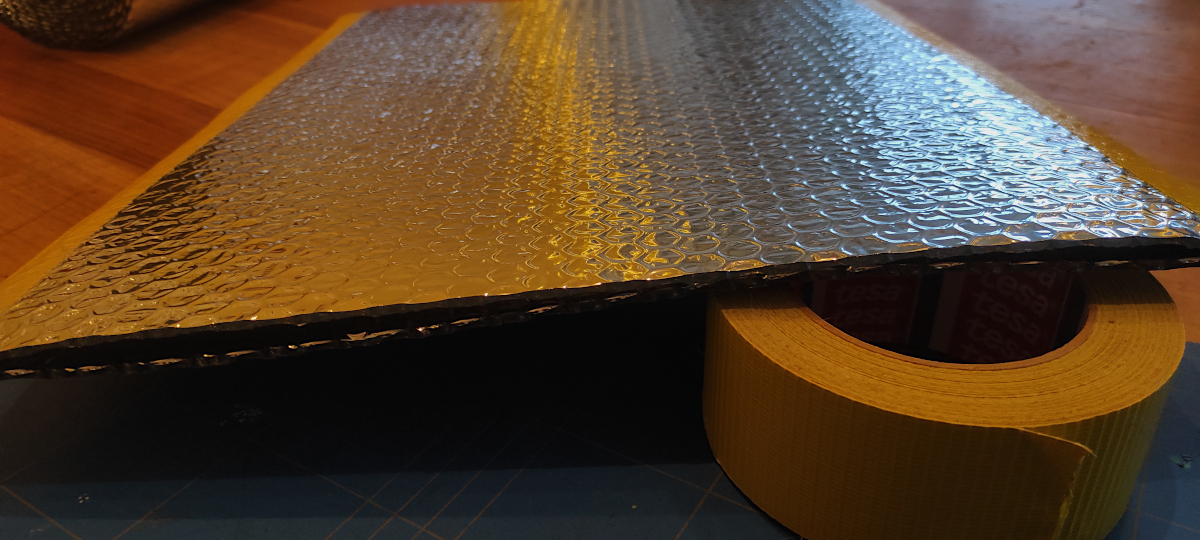

Die Thermokissen bestehen aus zwei Lagen aluminiumkaschierten Luftpolsterfolie, die an den Rändern mit gelbem Betonband (tesa® 4662 Standard Betonband) verklebt werden. Dieses wird von den Bienen nicht angenagt.

Die Aluminiumbeschichtung reflektiert Infrarotstrahlung (Wärme) wie eine Rettungsdecke, die bei Sanität und Feuerwehr zum Einsatz kommt. Abgegebene Wärme von Bienen in der Nähe wird wieder auf sie zurückgeworfen und der Wärmeverlust reduziert.

Pro Beute kommen jeweils drei solche Thermokissen zum Einsatz:

- Das Bodenkissen

liegt direkt auf dem Bodengitter. Die Dimensionen sind so gewählt, dass hinten und auf den Seiten eine zirka 5 mm breite Lücke zur Wand besteht. So kann allfällig an den Wänden entstandenes Kondenswasser ungehindert an den Beutenwänden entlang ablaufen. Zum Fluglochkeil sollte ein Abstand von zirka 2 cm bestehen, damit die Bienen ungehindert winterlichen Totenfall entsorgen können. Ansonsten verschliesst dieses Kissen den offenen Boden bestmöglich. Auf das Einschieben des Varroaschiebers über den Winter wird verzichtet, damit sich kein Kondenswasser stauen kann.

- Das Deckenkissen

liegt direkt auf den Rähmchen der obersten Zarge unter dem Innendeckel und schliesst den Beutenraum gegen oben möglichst passgenau ab. Dabei wird der Bee Space oberhalb der Rähmchen durch das Kissen ausgefüllt. Die Bienen können nur noch seitlich oder unterhalb der obersten Rähmchen die Wabengasse wechseln. Die warme Luft bleibt in den Wabengassen stehen und kann nicht über den Bee Space unterhalb des Innendeckels entweichen und sich in der ganzen Beute verteilen. Die Wärme bleibt so vermehrt in der Kammer bei den Bienen.

Das Deckenkissen sollte dem Innendeckel entsprechend Löcher enthalten, damit eine Fütterung von oben möglich ist. Die kreisrunden Abschnitte werden mit Betonband umrandet und dienen als Stopfen solange nicht gefüttert wird.

- Das Kissen über dem Innendeckel

entspricht den Innenmassen des Innendeckels und bietet im Winter eine weitere Wärmebarriere. Der Futterteig, der im Januar aufgelegt wird, wird mit dem Kissen abgedeckt. Damit wird das Entweichen der Wärme durch die Öffnung des Innendeckels verhindert. Die reflektierte Infrarotstrahlung erwärmt den Futterteig und die sich darin befindenden Bienen zusätzlich.

Sichtbare Resultate

Bei einer abendlichen Standkontrolle am 03. Januar 2021 bei unseren thermoisoliert eingewinterten Völker machten wir Fotos mit einer Flir Infrarotkamera.

Die gemachten Aufnahmen zeigen deutlich, dass die oben beschriebenen Isolationen einen klar sichtbaren Effekt haben.

Am Bild von Volk LS Rot sieht man seitlich eine deutlich schwächere Wärmeabstrahlung durch die Thermoschiede.

Auch gut zu erkennen ist der im Vergleich zur Futterkammer wärmere Wintersitz in der Brutkammer.

Deutlich sichtbar ist der Effekt der oberen Thermokissen. Bei diesem Volk ist die Wolldämmung mit einer Zarge, statt mit einem 4B Zargenring realisiert. Deutlich ist zu sehen, wie die Wärme unter dem Innendeckel verbleibt.

Hallo,

vielen Dank für diese interessante Beschreibung der Betriebsweise. Dabei fühle ich mich bestätigt, dass eine Brutraumanpassung bei 2/3- Langstroths auch Vorteile bringt. Schade, dass der Bericht nicht fortgesetzt wurde.

Dazu nun meine Erfahrung: Ich war über Jahre Schüler Beers, da wusste Binder noch gar nicht, dass es sowas wie Dadant gibt. Ich war anfangs auch Schüler Binders, merkte dann aber, dass dieser immer mehr von Beer abdriftete. Diese Überbetonung von Thermoschieden und Thermofolie fand ich sehr fraglich. Was würden wohl Isolierglasfenster für eine Wärmedämmung haben, wenn man sie mit einem 8 mm breiten Luftspalt einbaut??? Das Schied hat doch mehr den Zweck, die Bienen bzw. Brut auf den Raum zu konzentrieren, den sie benötigen. Die Königin auf eine kleine Brutkammer zu pferchen und die restlichen Bienen von ihrer Königin abzusperren finde ich naturwidrig. Es geht auch ohne.

Ursprünglich habe ich auf 3/4-Langstroth geimkert und lernte dann Beer kennen. Die Umstellung auf Dadant war einfach, ich brauchte mir nur Dadntzargen zulegen, die 3/4-Langstroth blieben mir als Honigraum. 10 Jahre imkerte ich so, entgegen der Beer-Empfehlung sogar ohne “Wärmebrett” ganzjährig mit offenem Gitterboden mit überzeugenden Ernteergebnissen. Was mich zunehmend wurmte war die Bauerneuerung, verschmäten die Völker doch im Frühjahr die im August des Vorjahrs ausgebauten Mitelwände. Auch erforderte es immer Fingerspitzengefühl, nicht zu wenig, aber auch nicht zuviel Futter zu geben.

Seit 3 Jahren bin ich Stück für Stück auf 2/3-Langstroth umgestiegen, überwintere mittlerweile bevorzugt auf 3 Zargen mit 8 bis 10 Rähmchen pro Zarge. Jetzt kann ich die oberste Zarge mit Jungfernwaben ausstatten und mit massiver Fütterung dafür sorgen, dass sie voll wird. Im Frühjahr unterste Zarge weg und einengen auf meist 2X8 oder mehr oder weniger. Den ganzen Isolierzober erspare ich mir und meine Erträge stimmenb, was will ich mehr?

Vielleicht sogar der Verzicht auf Schiede! Die Zukunft wird`s zeigen, ein Volk hatte im Frühjahr die volle Breite besetzt, in der untersten Zarge noch 2/3 der Rähmchenhöhe. Was will man da noch einengen? Ich hab´s trotzdem getan, hingen dann aber im Boden durch. 3 Bruträume sind aber kein Thema für mich, dazu bin ich zu sehr von Beer geprägt, obwohl…der würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass ich auf Flachzargen umgestellt habe.

Das waren meine Ausführungen, nicht als Kritik, sondern als Anregung oder Diskussion verstanden.

Liebe Grüße aus dem sauerland, dem “Sibirien Deutschlands”

Udo

Danke für deine Ausführungen, bin ebenfalls am Umstellen auf Langstroth 2/3

Sehr spannend, danke für deine Erfahrungen!